【会员作品】传道授业与思想交融:清代济南府历城县的书院与其兴盛原因探究

摘要

相较于元明时期,清代济南府历城县的书院更加繁荣兴盛,当时这些书院的主要功能是传道授业和思想交融。文章追溯和赏析了清代济南府历城县的四大著名书院,并从多个方面剖析了清代济南府历城县书院兴盛的原因。

关键词:清代;济南府历城县;书院;兴盛;传道授业;思想交融

清代的历城县是济南府的府治所在地,自古有“齐鲁首邑”之称,清代历城县的地域范围基本包括了现今济南市的历下区全部,历城区、高新区、市中区、天桥区的大部,槐荫区的一小部分,以及长清区、章丘区和济阳区的少部分边界地区。历城县域内书院基本上都是官方所建,且比济南府其他区域乃至山东省内其他区域内书院的整体发展规模更大、建设和管理水平更高、发挥的功能更多元。

一、清代济南府历城县的著名书院

清代济南府历城县的四大著名书院是尚志书院、济南书院、泺源书院和景贤书院。

(一)尚志书院

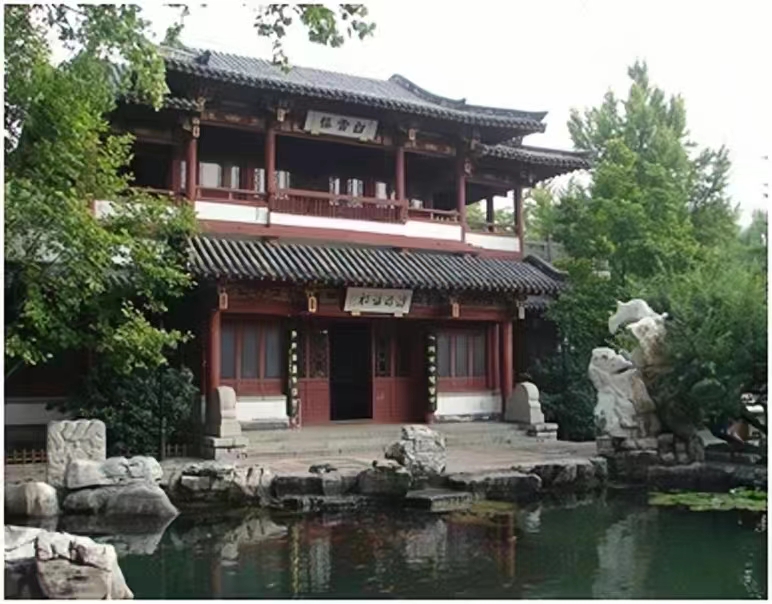

尚志书院也称尚志堂,其旧址在现在济南趵突泉公园东门内假山以西。据宣统《山东通志》记载,该院落曾是宋代词人李清照的故居和明朝进士谷继宗的别墅,院落内旧有投辖井,已废弃,井南有漱玉泉等。清同治八年(公元1869年),山东巡抚丁宝桢将该院落改建为书院,修建了斋舍数十间,亲自手写堂屋匾额“尚志”,并题写楹联“雅量含高远,清言见古今”,尚志书院(图一)由此得名。丁宝桢要求从各府、州、县不仅招收专攻五经儒术的读书人,兼收研究百家学说的文史学者和愿学天文、地理、算术者。光绪十四年(公元1888年),张曜继任山东巡抚,又对其重加修葺,并根据地方人士的请求,在书院中修建了书院创始人丁宝桢的祠堂。清末废止书院,尚志书院先后被改制成“校士馆”和“师范传习所”,不久再被改成“存古学堂”。现在趵突泉公园内仍有原尚志书院的两个堂屋,漱玉泉犹在,还在附近修建了李清照纪念堂。 现存的尚志书院堂屋 图一/王颖

现存的尚志书院堂屋 图一/王颖

(二)济南书院

济南书院原址在现在历下区西公界街北首,据宣统《山东通志》记载,其旧名寿佛楼,乾隆五十九年(公元1794年)山东布政使江兰购买数十亩大明湖附近的湖田进行扩建并命名为“江园”。园内树木葱郁,有花木亭台之胜,当时园内还有一棵百年老槐树。宋代曾巩所建著名的“名士轩”也在园内,轩南是有名的“雪泉”(图二),并凿有一处放生池(又称功德泉),池上有观音菩萨像。据说当时想在这里修建书院,不知为何没有实现。嘉庆八年(公元1803年)铁保任山东巡抚,在任期间江园正式被改建为“济南书院”,以后该书院又不断得到整修。清末济南书院被改制为“济南学堂”。现在院落里面的许多老建筑和景观已经消逝,看不到当时济南书院的全貌了。 现存的“雪泉” 图二/陈磊

现存的“雪泉” 图二/陈磊

(三)泺源书院

泺源书院发轫于白雪书院,曾任山东巡抚的托浑布写的《重修泺源书院并增诸生课额记》记载:“(山)东省故有书院曰白雪,在省治(济南府)西郭趵突泉之左,以明诗人李于鳞白雪楼得名。”(图三)由此可以看出明代在济南府历城县趵突泉以东建有“白雪书院”,白雪书院的名字由来与明代诗人李于鳞的经历有关。另外,清康熙皇帝曾为其题写过“学宗洙泗”的匾额。

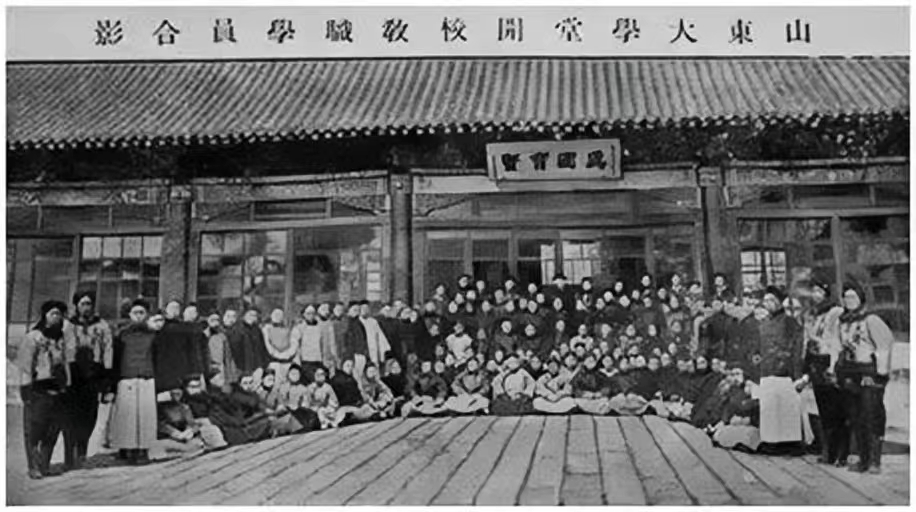

清雍正十一年(公元1733年),朝廷正式下令各省于省治所在地创建书院以兴贤育才,明确指出“黜浮崇实,以广国家菁莪棫朴之化,则书院之设,于士习文风,有裨益而无流弊”([清]刘锦藻《清朝续文献通考》)。各省在接到谕旨以后,积极在各自的省会新建或改建书院,基于此背景泺源书院应运而生。据乾隆《历城县志》记载,雍正十一年山东巡抚岳浚鉴于趵突泉畔的白雪书院场所狭小,就将其迁至西门内大街县治西南都司衙门,改名为“泺源书院”,表示该书院是从泺水之源的趵突泉边迁来的,并倡捐修葺,使其成为当时全国22所官办书院之一和清代山东最大的官办书院。嘉庆九年(公元1804年)山东巡抚铁保集资整修,且在泺源书院二门内增建文昌阁,阁下建朱子(朱熹)祠。道光年间山东巡抚托浑布又集资补修和增建了宿舍,改建了书院大门。同治年间山东巡抚丁宝桢还在书院内修建了仓颉祠。光绪二十七年(公元1901年)泺源书院被废除,改为山东大学堂(山东大学的前身)。(图四) 重建后的白雪楼 图三/王立明

重建后的白雪楼 图三/王立明  山东大学堂旧址,原泺源书院(局部) 图四/山东大学校史馆提供

山东大学堂旧址,原泺源书院(局部) 图四/山东大学校史馆提供

(四)景贤书院

道光《济南府志》记载,该书院始建于康熙五十七年(公元1718年),最初名为“振英书院”,原址在东城根(现黑虎泉北路)。乾隆年间重修后,改名“蒿庵书院”,是由于明代曾在此专讲程朱学说的学者张尔岐的号是蒿庵。道光二年(公元1822年)山东按察使罗含章再次进行整修,又将书院名改为“景贤书院”。光绪二十七年(公元1901年)废书院后,其先后改为“东运学堂”“东运中学”,现今因为拆迁改建景贤书院遗迹已不存在。

二、清代济南府历城县书院兴盛的原因探析

总体上看,清代济南府历城县书院取得了空前的繁荣兴盛,相较于元明时期,清代济南府历城县书院的数量迅速增加,规模也有所扩大。清代济南府历城县书院之所以能够蓬勃发展,主要有以下几方面原因:

(一)社会环境方面的原因

清朝统治者通过平定叛乱、收降台湾、在西南少数民族聚集区实行改土归流等实现了长期的和平稳定,特别是济南府历城县在整个清代绝大部分时期包括在国家受到外敌入侵时基本上没有出现战乱和混乱,这为该区域书院的发展提供了安全稳定的社会环境。

(二)政治地位方面的原因

济南府作为山东省治的所在地,而历城县又是济南府府治所在地,它的政治地位要远远领先于山东的其他地区,它的发展有着独特的政治优势,历城县往往是中央各项有利方针政策在山东最为直接和最早的受益者,因而雍正十一年要求各省在省会之地设立书院的谕旨对历城县书院发展产生了直接的推动作用。

(三)经济发展方面的原因

经济基础决定上层建筑,清代济南府历城县书院的繁荣离不开经济的支持。当时历城县利用黄河和山地农业、特色手工业、商业枢纽和商埠、发达的交通、丰富的自然资源和大量的县域人口等有利条件使自身主要经济部门发展较快,封建经济出现持续繁荣景象,尤其是在雍正和乾隆时期历城县经济处于鼎盛,其经济发展长期领先于山东的其它地区。历城县区域经济发展使得区域文化教育事业也随之进步,让更多的资金和资源投入到书院的建设发展中,历城县书院的发展有了良好的经济条件。

(四)官员选拔制度和古代文史研究方面的原因

这是从清代济南府历城县书院传道授业、思想交融主要功能的视角来分析。1、清代主要通过科举制度选拔官员,济南府历城县不少学子希望借助书院接受四书五经教育,从而通过科举考试实现自身理想抱负,这体现了清代历城县书院传道授业的功能,是清代历城县书院兴盛的一个重要国家制度因素。2、清代济南府历城县书院与当时古代文史研究活动紧密相关,历城县历史悠久,思想文化底蕴深厚,古代文史研究的学术氛围较浓。一方面,当时古代文史研究活动是历城县书院的重要发展基础,其为书院的持续发展贡献了一条新的文史知识来源途径;另一方面,历城县书院同时是当地古代文史研究活动的重要场所和载体,书院往往是相关学术交流和争辩的基地和前沿阵地,专业文史人士也会借助书院向社会宣讲自己的学术观点,力求使自身文史思想成果占据优势和主动权,这体现了清代历城县书院思想交融的功能,进一步促进了清代历城县书院的兴盛。

结语

总之,通过对清代济南府历城县的著名书院进行追溯和赏析,并阐明社会环境、政治地位、经济发展、官员选拔制度和古代文史研究等方面因素促成了清代济南府历城县书院的兴盛,我们看到了清代历城县书院繁荣发展的图景和其传道授业、思想交融的主要功能,也能够从局部把握清代传统书院与近现代新式教育和思想文化活动之间的历史联系,从而助力对中国教育和文化发展脉络及历程的系统研究。

参考文献:

[1](清)杨士骧等修,孙葆田等纂.宣统《山东通志》.民国四年山东通志刊印局铅印本,《中国地方志集成·省志辑·山东》[M].南京:凤凰出版社,2010.

[2](清)刘锦藻.清朝续文献通考[M].杭州:浙江古籍出版社,1988.

[3](清)胡德琳修,李文藻等纂.乾隆《历城县志》.清乾隆三十八年刻本影印,《中国地方志集成·山东府县志辑》第4册[M].南京:凤凰出版社,2004.

[4](清)王赠芳,王镇修,成瓘,冷烜纂.道光《济南府志》.清道光二十年刻本影印,《中国地方志集成·山东府县志辑》第3册[M].南京:凤凰出版社,2004.

[5]由卫娟.泺源书院的旧时气象[J].齐鲁周刊,2018.10.29.

[6]马学强,赵树廷.清代山东书院的发展研究[J].历史档案,2005(04):54-62.

作者简介

王法东(1979-),男,硕士,山东省中华文化研究会会员,现任山东博物馆副研究馆员,主要研究方向为文物保护、古代和近代建筑研究、博物馆社会教育与信息化等。在《东南文化》《文物鉴定与鉴赏》《人文天下》《大众文艺》等核心或省级以上专业期刊上发表《天圆地方,天人合一——山东博物馆新馆的建筑设计理念和建筑特色评述》《古代章服之美和旒冕之制——从山东博物馆馆藏九旒冕说开去》《基于问卷调查的国有博物馆观众满意度提升探究——以山东博物馆为例》《保护观念视域下博物馆的文物利用》等17篇学术论文。完成一项山东省厅级研究课题,另两项厅级研究课题待结项。

任 伟(1983-),男,本科,现为山东博物馆助理馆员,主要研究方向为文物保护、古代和近代建筑研究、博物馆陈列展览等。

王立明(1983-),男,本科,现为山东博物馆馆员,主要研究方向为古代和近代建筑研究、博物馆陈列展览、博物馆社会教育等。

版权所有:山东省中华文化研究会 鲁ICP备18009624号-1

办公地址:济南市市中区马鞍山路18号院9-2 | 邮编:250001 | 邮箱:sdzhwcxh@163.com

办公电话:0531-86017775 | 微信公众号:sdzhwhyjh

技术支持:海右天泰传媒有限公司